Tous les articles par Jean-Émile Verdier

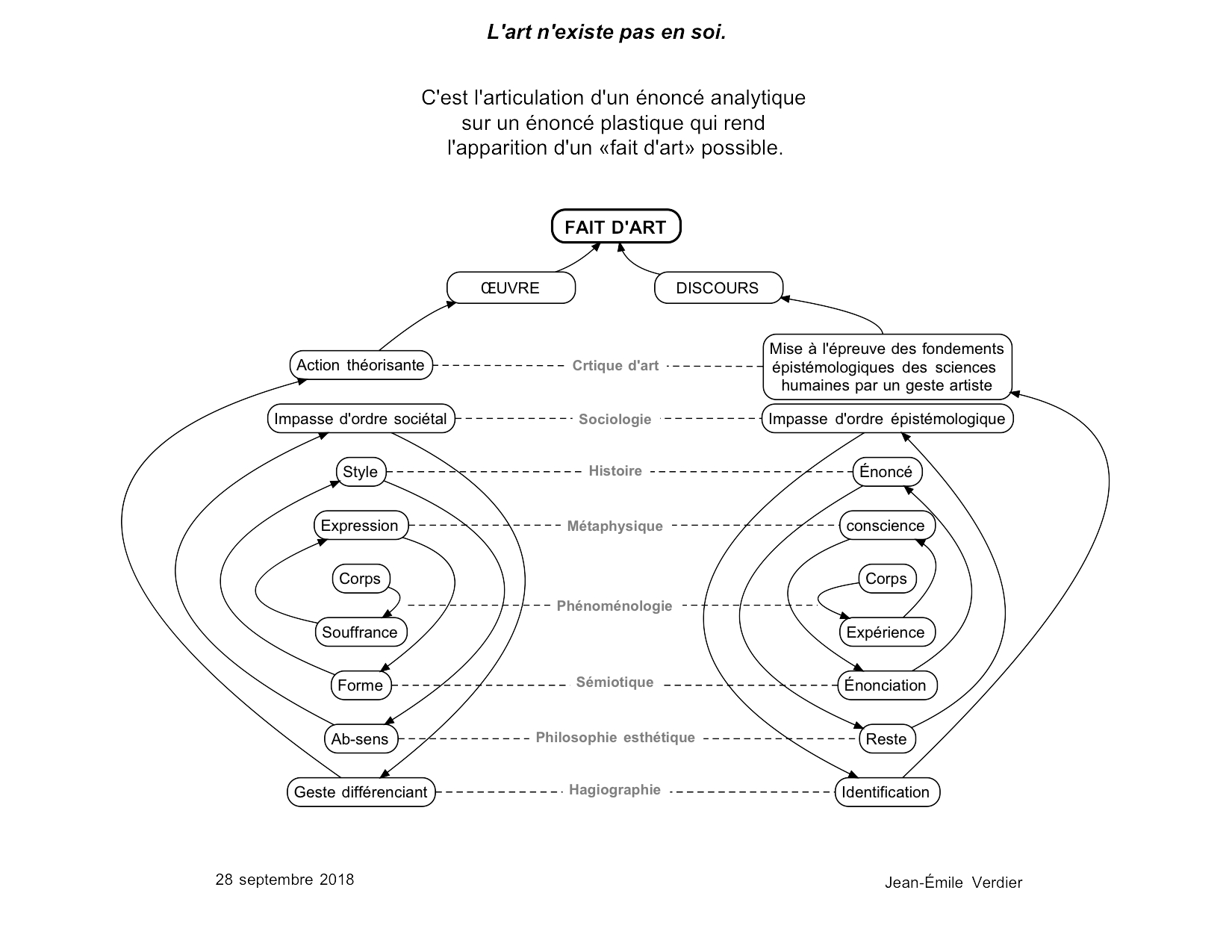

L’art n’existe pas en soi

Une critique d’art est-elle encore possible?

La représentation du pouvoir et le pouvoir de la représentation

Quel plaisir de voir les Ménines de Diego Vélasquez par le filtre de la description de Michel Foucault ! Quel bonheur de suivre, au fil des mots de l’écrivain, le montage par le peintre d’une instruction minutieuse des tenants et aboutissants du Pouvoir! Pouvoir (politique) de la domination du Roi sur ses sujets, mais aussi pouvoir (pragmatique) de la représentation pour asseoir le pouvoir politique et enfin pouvoir (analytique) de l’artiste de reconnaître le chiasme qui noue pouvoir et représentation. Il y a une bonne vingtaine d’années, et après une évolution de plusieurs siècles de la pratique artistique, ce pouvoir d’analyse, nommément la fonction critique de l’art, est devenu un trait définitoire, différentiel, du geste artiste.

Et puis, surtout, surtout, quelle joie d’expérimenter, à rebours, maintenant et chaque fois qu’expérience sera faite du tableau et de son interprétation par Foucault, de mot en mot, de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe, cette annulation, cette désactivation, cet enraiement, tout imaginaire soit-il, de l’assujettissement de l’art au pouvoir (politique), de son assignation à le représenter tout-puissant! Quelle jubilation d’assister à la perte toujours plus accentuée de la puissance du pouvoir (politique) au fur et à mesure que l’écrivain relate comment le peintre en aura décrit les artifices. Quelle leçon d’affranchissement pour toutes les dominations à venir! Quelle euphorie d’éprouver sans jamais s’en lasser cette collégialité entre l’œuvre d’art, son commentaire et la lecture de l’un avec l’autre! Le peintre, le commentateur et le lecteur autorisant de concert une répétition à l’infini de cet affranchissement, toujours à recommencer, d’un pouvoir, d’une emprise, d’une domination, dont l’éternel retour est non seulement prévisible, mais inéluctable. C’est ainsi que l’art, son commentaire et la lecture de l’un avec l’autre donnent tout son sens à la critique, à la contestation, à la transgression de la collusion entre pouvoir (pragmatique) de la représentation et pouvoir (politique) décisionnel.

La critique d’art bouc émissaire

On reproche souvent à la critique d’art d’unir l’un à l’autre, art et artiste, comme une pierre à son ombre. Qui de la pierre ou de l’ombre sera l’art ou l’artiste ? C’est selon, les rôles tourneront. La véritable question étant de connaître la source de lumière, cause de l’ombre. À quoi la critique d’art obéirait-elle autrement dit, dès lors qu’elle paraît faire office d’intermédiaire mariant tantôt un ou une inconnue à l’art tantôt l’art à un ou une artiste de renom ? Qui, de l’art ou de l’artiste, infère sur l’autre ? Pendant qu’historiens et sociologues, anthropologues et psychanalystes travaillent à instruire ce différend, pendant que la critique d’art prend cause tantôt pour l’art tantôt pour l’artiste, elle se trouvera bien placée pour occuper la fonction de bouc émissaire, condamnée à mettre en lumière la force qui unit, par le plus grand des mystères, art et artiste. Elle a la tâche ingrate de figurer cette force, aussi puissante qu’inconnue, qui, par sa seule volonté, décide qui, parmi les artistes, fait de l’art et qu’est-ce qui mérite d’être qualifié d’art parmi la multitude de propositions faites par l’incalculable nombre des artistes.

Le passage de la réclamation d’un droit à penser à la défense de la liberté d’expression

Par-delà ce destin difficile, la fonction de la critique d’art reste et restera encore celle d’accompagner le geste stigmatisé par Vélasquez et relevé par Foucault, soit le geste critique, contestataire, transgressif, de l’artiste en train de s’affranchir, comme il le peut (en fiction autrement dit), de la partie qui se joue entre le pouvoir politique du décisionnel et le pouvoir pragmatique de la représentation. Nous l’aurons vécu au Québec dans les années 1970 et 1980. Années de la contre-culture, de la création des centres d’artistes autogérés, des revues Interventions et Parachute. Années de la revendication par l’art du droit à penser ; revendication soutenue par un décloisonnement de la théorie et de la pratique avec la création du programme d’études bicéphale d’histoire de l’art et de pratique des arts de l’Université de Montréal, avec la création de la Société d’Esthétique du Québec, dont la durée de vie (1982-1995) balise cette période comme celle d’un âge d’or de la pensée critique soutenue de concert par la pratique artistique et la critique d’art.

Le geste artiste aura témoigné d’une incroyable force, dont ses possibilités sont insoupçonnables tant sa puissance est incalculable. Force pour la société, force pour les individus qui forment cette société, force pour ceux et celles qui accomplissent un tel geste. Et cette force, déjà figurée par Vélasquez dans la composition même des Ménines, n’est autre que la force de la description des rapports de domination. Mais, de l’idéal à l’idéologique, le pas est vite franchi, si une telle force se trouve sacralisée, si elle acquiert autrement dit une valeur symbolique.

Tout dernièrement, l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM publiait Interdire, susciter, combattre, un ouvrage collectif dont l’objectif était de « rendre compte de l’importante activité qui anime l’École […] »1. Rendre compte, faire connaître, publiciser quoi ? Cette « importante activité ». Mais laquelle ? Celle du geste artiste précisément tel qu’il est idéalisé dans les rangs de cette École, soit celui de promouvoir la valeur de la liberté dont se réclame la société démocratique dans laquelle nous vivons : liberté d’expression, liberté de créer, liberté du temps de vie. Et pour ce faire, le geste artiste sera, s’exposera, se définira sous les traits pour le moins aporétiques d’un geste libérateur, parce que « libre ».

La critique d’art de demain

Cette force vive, que la contre-culture a mise en lumière, semblant être acquise, le geste artiste restera critique, contestataire et transgressif, mais cette fois ce sera pour représenter cette force vive plus que pour en user. Et, de fait, le concept de commissariat d’expositions s’épanouira et succédera aux faits et méfaits de la contre-culture. La liberté sera représentée plus que gagnée. Le geste artiste délaissera la fonction analytique de l’action critique, contestataire, transgressive pour recouvrer cette capacité représentationnelle que le pouvoir politique ne cesse jamais de lui réclamer.

Entre s’affranchir et se représenter affranchi, le saut pourra sembler lilliputien, mais n’est-il pas celui, plus grave, du passage d’une éthique du Sujet qui ne cède pas sur son désir de s’affranchir (Vélasquez) à une morale des sujets qui cèdent à la jouissance qui leur est offerte de se croire libres (les Ménines) ? Ne serait-ce pas à la critique d’art de demain de prendre la relève de la contre-culture d’hier ?

© Texte publié dans Vie des Arts, n° 250, printemps 2018.

Ninas, Anne-Marie (dir.). Interdire, susciter, combattre. Travaux de l’École des arts visuels et médiatiques, Éditions de l’École des arts visuels et médiatiques, 2016 ↩

La conquête du pouvoir – absolu – par un chat

Il aura suffi d’un rayon de soleil pointant dans l’atelier d’un peintre, dont le regard aiguisé a été happé par son chat, qui, sans dire mot, a su ravir son attention.

Au moment même où l’artiste était en train de s’interroger sur la transsubstantiation d’un dépôt de peinture en figure d’autre chose que le seul dépôt, sur la transmutation alchimique de la matière picturale en une étrange chair dont la palpitation rappelle celle de la vie, ne voilà-t-il pas que le noble chat du maître se glisse dans le rayon de soleil en train de découper un carré de lumière sur le plancher, tourne son regard vers celui du peintre et le mystifie.

« Regarde, semble lui dire le chat, n’est-ce pas l’enfance de l’art?»

Quel élan a-t-il donc pu conduire ainsi le chat? Élan naturel de la vie pour la chaleur de l’équinoxe du printemps? Élan naturel du félin pour la conquête des territoires et l’ostentation de la prise des lieux? Adresse polie à l’hôte de ces lieux sous les traits d’une pose sidérante?

Et que dire de cet autre élan qui fit prendre photographie de la chose par le peintre? Saisir l’instant – instinctivement? –, comme ce chat se saisit de la chaleur, d’un territoire, d’un regard? Mais de quel pouvoir dépend cette saisie? Le chat, le peintre, même élan, même disposition à l’action? Le premier dans la sphère de la Nature. Le second, dans celle de la Culture? La Culture connaît-elle des équinoxes? Connaît-elle le froid et le chaud? Des territoires s’y découpent-ils après que des frontières s’y soient dessinées séparant la lumière et l’ombre, le froid et le chaud, le plaisir et le déplaisir? Connaît-elle des élans de conquêtes? Et y a-t-il des hôtes à toiser?

D’une question à l’autre, une autre encore surgit: quel versant naturel reconnaître à la culture dont cette photographie semble bien avoir fait son sujet? Un chat pris en photo dans un rayon de soleil dans l’atelier du peintre, photographe pour l’occasion, et voilà celui-ci mieux informer qu’hier sur son insoupçonnable préoccupation: une chaleur printanière à goûter, un territoire à conquérir et un hôte à toiser.

Le printemps appartient à tout le monde, mais les territoires, où il est possible d’en apprécier la saveur, ont leur propriétaire. Comment faire? Devenir propriétaire ou, comme le chat, sidérer son regard? Une troisième voie existe-t-elle?

Au-delà des œuvres d’art, l’Art.

Les œuvres d’art aident au repérage de l’art. Elles n’en sont pas la condition d’existence. L’art est une dimension de l’être humain et les œuvres d’art permettent tout au plus de converser sur la nature de cette dimension. Aussi, tant que la question de la nature de l’art ne sera pas résolue, il y aura des œuvres d’art, mais aussi des évènements comme celui-ci:

Montréal, le 3 février 2011 vers 11h du matin. Je descendais la rue Saint-Laurent depuis l’avenue du Président Kennedy vers la rue Sainte-Catherine. Une jeune femme est en train de monter la rue. Arrivée à une juste distance à laquelle on se sait vu quand autrui nous regarde, nos regards se croisèrent. Et, là, précisément là, tout en me regardant, elle dit: «Le paradis est une illusion, c’est poche». Je ne compris pas immédiatement «paradis». Je souris, nos regards se décrochèrent l’un de l’autre, nos corps se croisèrent, je continuai mon chemin tout en essayant de comprendre qu’est-ce qui «était une illusion», et qu’est-ce qui «était poche» d’être une illusion. Et tout à coup, mystérieusement, je pus recomposer la phrase: «Le paradis est une illusion, c’est poche». J’étais abasourdi par la cohérence de l’évènement, qui aurait pu être le résultat d’une mise en scène calculée, ou celle d’une chorégraphie minutieusement orchestrée. La juste distance des regards, le bon moment pour entamer le propos, et puis, cette scansion nette, que mon interlocutrice avait pris soin de marquer, juste après qu’elle eut dit « illusion ». Je comptai les syllabes, «le-pa-ra-dis-est-une-il-lu-si-on-c’est-poche». Et, comble du calcul, il s’agissait d’un alexandrin.

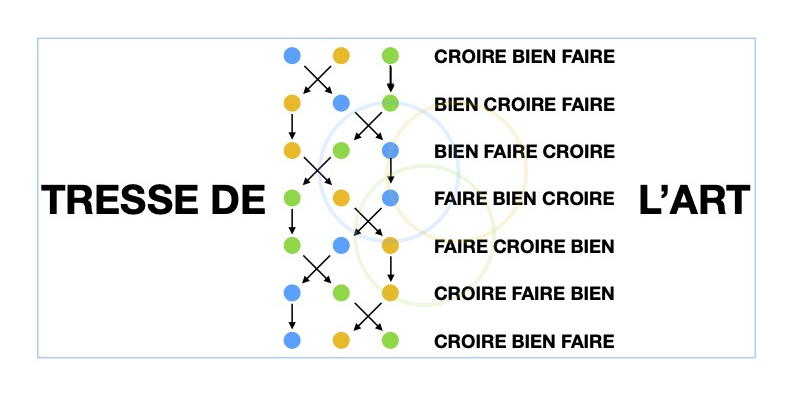

Ou bien l’art est torique, ou bien la rhétorique

Comprenne qui pourra.

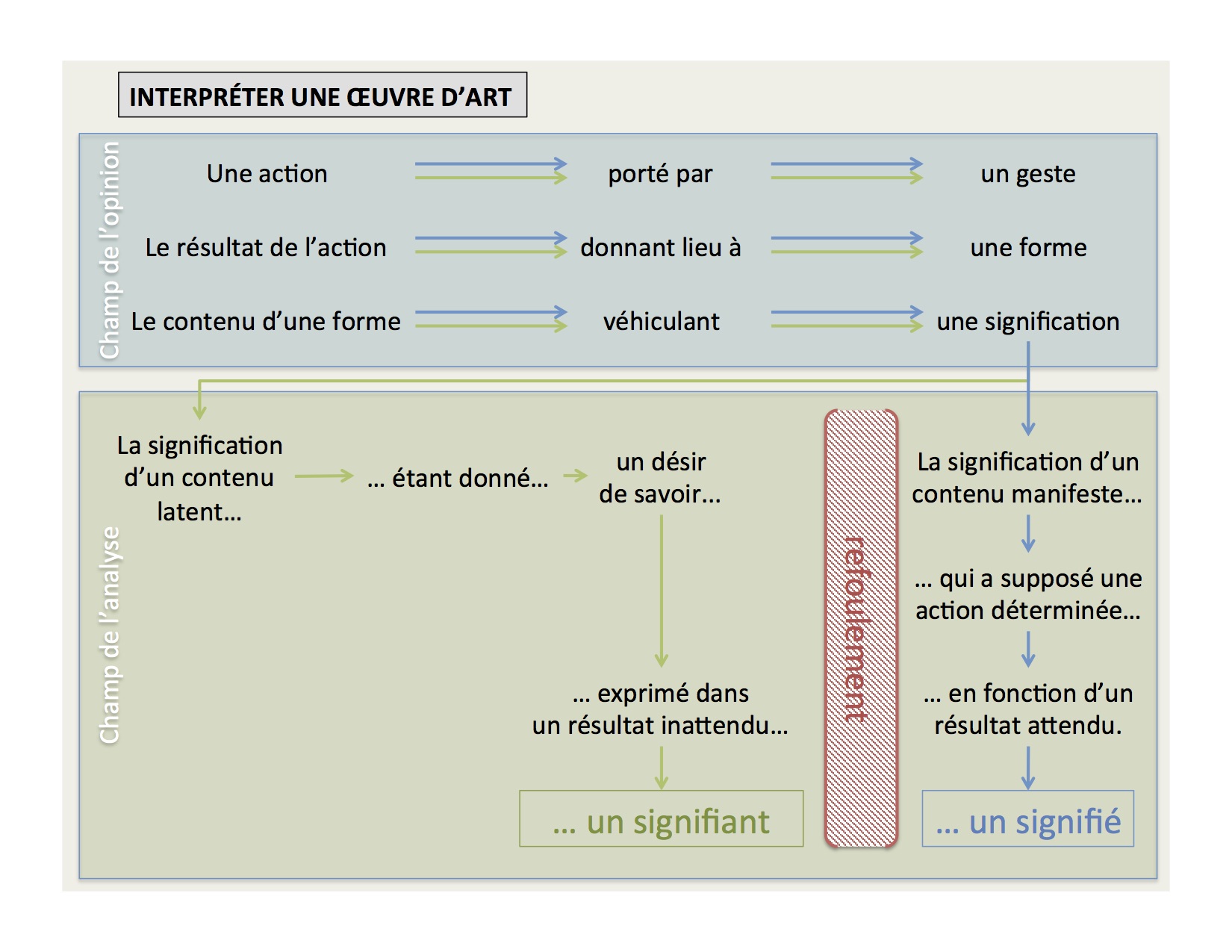

Interpréter une œuvre d’art : contenu manifeste et contenu latent

Les différents jeux de langage de la critique d’art

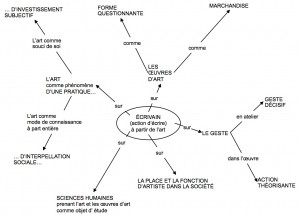

La détermination d’un champ de pratique

Quatre conditions gravitent autour de mon passage à l’écrit :

- J’écris sur le fond du discours courant de l’histoire de l’art. J’appelle le discours courant de l’histoire de l’art le discours de type historique qui est le plus répandu et le plus accepté quant à la saisie – la compréhension et la légitimation – des pratiques artistiques, quel que soient leurs espace-temps géographiques et socioculturels;

- J’écris aussi exclusivement à partir de l’expérience faite des résultats d’une pratique artistique. En effet, je n’ai pas d’autre pratique de l’écriture, que celle du critique d’art. Le fait est que j’écris, mais, écrivant, je n’écris qu’en rapport à un sentiment esthétique issu d’expériences faites d’œuvres l’art;

- J’écris en privilégiant la part incongrue de l’œuvre d’art et celle de la pratique artistique qui cause en quelque sorte cette part incongrue. J’écris en cela sous l’influence de ma compréhension des travaux de Louis Marin et de ceux de René Payant. Je reconnais chez ces deux historiens d’art une attention toute particulière à ce qui, dans les œuvres d’art, s’impose par l’incongruité qui y règne. Louis Marin nommera à l’occasion ces incongruités, des «opacités»1; et René Payant, des «motifs picturaux»2.

- J’écris enfin depuis une curiosité encore irrésolue pour le concept kantien de génie3. À mes yeux, ce concept donne tout son sens à la part incongrue des œuvres d’art qui me met au travail. Mais mon intérêt n’est pourtant pas la validation d’un tel concept.

Ainsi, j’écris; j’écris dans le contexte déclaratif du discours historique relatif à l’art; j’écris sous le coup d’un sentiment esthétique, et en étant sensible à la part incongrue des œuvres; j’écris enfin en tournant ma curiosité vers la raison d’être de telles incongruités, avec, comme première approche conceptuelle, la conceptualisation kantienne du génie.

Marin, L. (1989). Opacité de la peinture : essais sur la représentation au Quattrocento. [Paris]: Usher. ↩

Payant, R. (1987). «De l’iconologie revisitée» dans Vedute. Pièces détachées sur l’art. 1976-1987 (31-49). Laval: Trois. ↩

Kant, E. (1986). Critique de la faculté de juger, § 46 (Philonenko, A., trad.). Paris: J. Vrin. ↩

De la création à la formation du sens. La fonction de la critique d’art

Quand l’artiste crée, il ne crée pas du sens, il crée la possibilité d’en faire, mais à propos de quoi? Toute la question est là, et c’est à la critique d’art de cerner le domaine pour lequel l’artiste espère que du sens se forme.