L’œuvre de l’artiste est à son temps ce qu’un oiseau est au paysage: un autre point de vue aussi désiré qu’il est intenable.

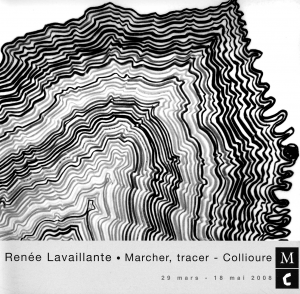

Le grand voyage, Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil (Longueuil, QC).

22 mai au 23 juin 2007.

L’art, sa pratique comme son appréciation, supporte-t-il la métaphore du voyage ? Pratiquer l’art se compare-t-il à voyager ? S’y confronter nous entraîne-t-il à traverser des frontières dont nous ne connaissions pas l’existence ? Une telle métaphore peut-elle nous aider à saisir l’œuvre de Martin Désilets et ce qu’elle exige de nous ? L’expérience que nous avons du voyage peut-elle nous rapprocher de l’artiste, de sa production, de ses intentions, lui dont le plus récent projet en date a pour titre Le grand voyage ?

Dans notre société occidentale et capitaliste, qui a inventé le concept de loisir en le définissant comme un temps pour le plaisir, le voyage est devenu tourisme. Ce n’est pas à ce type de voyage que Martin Désilets se réfère, bien que nous puissions toujours aborder son travail en l’appréciant pour ses jeux de formes, pour les sourires qu’il engendre. Est-ce peint ? Est-ce photographié ? Où l’artiste nous conduit-il ? Quel sens caché s’agirait-il de découvrir ? Les œuvres de Désilets ont pourtant toujours un aspect troublant en train d’ouvrir sur une autre scène que celle où des formes en appellent d’autres, riment avec nos souvenirs, sollicitent notre érudition. Une scène où le plaisir de l’esprit apparaît tout à coup sous les traits d’un voile manifestement tissé pour interdire l’évocation même de ce qu’il couvre. Il nous appartient, à nous et à nous seuls, d’aller au-delà de ces plaisirs. Ce ne sera pas à l’artiste de trancher, lui qui fait ce qu’il doit faire : des images, encore et encore, pour que le voile apparaisse voile, et, qui sait ? pour que l’expérience des œuvres nous entraîne ailleurs que là où nous souhaitions être.

En prenant connaissance du texte qui accompagnait la première présentation publique du Grand voyage1, on y apprend que l’exposition est constituée de trois ensembles d’œuvres, que l’artiste a baptisés respectivement « le cabinet des observations », « le cabinet des surfaces » et « le cabinet des amoncellements ». Le premier évoque ces cahiers dont quelquefois les artistes se servent pour prendre des notes dessinées ou écrites. Le second rassemble des images qui relatent quelques face-à-face inattendus de l’artiste avec des « tableaux trouvés » au détour d’une marche, d’un déplacement, d’un parcours ou d’une exploration délibérée d’un territoire, qui ne débordera pas Montréal et la Rive-Sud. « […] nul besoin de se rendre jusqu’au Maroc pour affirmer comme Eugène Delacroix qu’“il y a des tableaux partout, on n’a qu’à les cueillir” », écrira Martin Désilets. Si « le cabinet des observations » évoque le journal d’artiste, « le cabinet des surfaces » renforce manifestement cette allusion. Quant au « cabinet des amoncellements », Désilets en dira : « Si un rapprochement peut être fait avec la peinture, c’est à partir de ce “vieux” paradigme qu’est celui du tableau conçu comme espace de représentation, de “fenêtre ouverte sur le monde” ». Les photographies qui composent cet ensemble seraient donc comme des notes prises à propos de moments singuliers, où l’artiste se surprend à reconnaître des effets de tableau dans quelques fragments du paysage urbain, tout en prenant acte qu’il voit un tableau dans le paysage et que ce n’est pas le paysage qui, par un heureux hasard, s’apparente à un tableau.

Pourquoi part-on ? Pourquoi quittons-nous le familier ? Pourquoi faire une autre œuvre ? Pourquoi exiger encore et encore de l’art ? Quel artiste ne s’impose pas des changements, quelquefois radicaux ? Quel corpus d’œuvres ne se déploie pas sous l’aspect d’une suite de transformations parfois brutales ? Il suffit de penser aux multiples ruptures stylistiques dans l’œuvre de Picasso ou plus près de nous, à Frank Stella, qui, après avoir travaillé plus de quinze ans dans le plus grand respect de la planéité du tableau, décide d’y introduire une épaisseur réelle. « La discipline que je m’étais imposée pour mes œuvres antérieures, dira-t-il, présentait des avantages et des inconvénients, mais je sentais que je n’étais pas assez libre »2. Je retiens ce propos de Frank Stella, d’abord parce qu’il évoque, par la force des choses ajouterais-je, l’aporie du surcroît de liberté sur lequel l’artiste semble ne céder en aucune manière, et ensuite, parce qu’il faut se demander si l’évocation du voyage dans la dernière œuvre de Désilets n’est pas tout simplement une métaphore de cette aporie. Le voyage n’est-il pas synonyme de liberté, quand bien même il s’accomplirait dans des conditions les plus contraignantes qui soient ?

Si nous prenons le propos de Frank Stella au sérieux, pour un artiste, l’œuvre suivante, l’œuvre dernière, l’œuvre qui succède à toutes les autres se doit d’ouvrir sur plus de liberté encore. On serait en droit d’en douter, quand, à l’évidence, la liberté ne connaît pas de degré. Que signifie dès lors souhaiter plus de liberté ? Deux choses au moins, d’abord que l’art est étroitement impliqué dans la représentation qu’on se fait de la liberté, et ensuite, que ce rapport de l’art à la liberté s’est dégradé, puisqu’il se trouve un artiste pour travailler à la restauration de ce rapport. Alors, à quelle représentation de la liberté Martin Désilets a-t-il été confronté en regard de l’art de son temps ? Et quelles contradictions y a-t-il reconnues pour qu’il se soit engagé dans ce grand voyage ?

Martin Désilets nous propose ce que je vais appeler désormais des œuvres-corpus. Il nous offre ainsi un point de théorie en guise de point de vue, depuis lequel il devient possible de se situer à distance de ce qui, de l’art conceptuel, aura été réduit à des convenances. Telle est du moins mon hypothèse. Décrivons tout d’abord très succinctement ces œuvres-corpus. Tentons ensuite de comprendre comment Désilets répond au surcroît de liberté que l’art réclame au-delà des convenances de l’art de son temps. Finissons par saisir à quelle condition la conception du Grand voyage s’impose à l’artiste, quelle exigence relative à la pratique de l’art le pousse à s’engager vers la conception de cette toute dernière œuvre-corpus.

Quatre œuvres-corpus ont été montrées depuis 2000 : Les dictons et proverbes des îlets, Les agglomérations, Marquer le territoire – transformer l’espace et Le grand voyage. Dans Les dictons et proverbes des îlets, excepté Carte particulière des îlets, les œuvres sont des dessins de petit format, qui représentent des paysages habités par des personnages, des figures humaines et animales. Une large proportion de la surface du papier est réservée, et l’artiste semble avoir esquissé un paysage en quelques traits obtenus au gré d’une accumulation de touches dont il a contrôlé à la fois la teinte, la texture et la marque laissée dans la matière par l’outil. Chaque dessin est habité par une phrase écrite en lettres minuscules à la mine de plomb ; elle épouse quelquefois les formes peintes et devient ainsi un motif de composition en soi. L’artiste décrit ces petits dessins ainsi :

Des personnages, des mots et la couleur s’agglutinent en autant de fragments peints. La parole se joint à la matière, le texte à la peinture. De petites scènes et de petits îlots (de l’ancien français îlets) se constituent. Je peins, j’écris, j’invente et je transcris mes propres dictons et proverbes. Ils sont une parodie de propos sentencieux, un continuum de tableaux et de scènes de genre tordus, comiques, engagés, absurdes, graves ou effleurant la frange du non-sens. Ils sont mes petites ironies ; j’en ai tracé la cartographie3.

Dans Les agglomérations, Martin Désilets évoque le Liban, où il séjourna en 2001 et en 2002. Les œuvres de ce corpus sont le résultat, nous dit l’artiste, d’une

[…] accumulation d’éléments, de fragments disparates et éclectiques (photographiques, peints ou assemblés) qui s’agglutinent en formant des objets ou des « zones » hétérogènes. L’ensemble s’organise librement à partir d’un jeu d’associations formelles et sémantiques. Néanmoins, tout au long de la réalisation du projet et dans sa facture même, une règle stricte s’impose, comme un interdit (un inter-dit) : ce travail d’agglomération exclut obligatoirement l’usage d’un seul élément du langage plastique : la ligne verte. Cette restriction discrète dans l’usage de la couleur et de la forme confère subrepticement à l’œuvre une dimension politique 4.

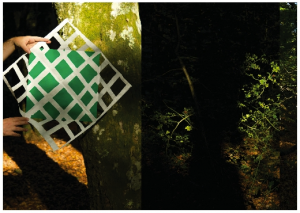

Marquer le territoire – transformer l’espace est constituée de photographies, qui rapatrient dans le champ de l’art de petites mises en scène formelles impromptues, que l’artiste a glanées ici et là au hasard de ses déplacements ou de ses promenades. Il en dira ceci :

J’aborde dans ce corpus la problématique du partage et de l’aménagement du territoire urbain à partir des diverses formes d’inscription individuelle anonyme dans des métropoles de plus en plus anomiques et dépersonnalisées. Cet ensemble de photographies documentaires constitue un répertoire inachevé5 de petits gestes non signés qui, pour un temps du moins, marquent le territoire urbain (public) et témoignent subrepticement de nos habitus, de notre rapport aux autres, aux lieux, aux ressources et aux espaces que nous partageons, bon gré mal gré6.

En se présentant comme un ensemble de trois sous-ensembles d’œuvres, Le grand voyage n’a pas l’homogénéité des œuvres-corpus antérieures. De plus, certains dessins rappellent les dessins des dictons et proverbes des îlets, et les sujets de certaines photographies évoquent des photographies des agglomérations ou de Marquer le territoire – transformer l’espace7. Le grand voyage amalgame plus qu’elle ne répertorie ; elle est pour cela la plus complexe des quatre œuvres-corpus. Pourquoi ?

Est-ce que les images rassemblées par Martin Désilets composent des œuvres-corpus, parce qu’elles répondent à un discours d’origine, à une intention nommément énoncée, à un programme prédéterminé par l’artiste ? Autrement dit, Martin Désilets travaille-t-il « par projet » ? Si tel est bien le cas, il faut s’attendre à ce que les œuvres-corpus nous donnent accès à l’énoncé des projets dont elles dépendent. En effet, pour les artistes qui travaillent ainsi, l’œuvre répond à un programme qu’ils se sont donné au préalable, et le spectateur doit être en mesure de reformuler l’énoncé du projet en prenant acte des œuvres accomplies. Or, les œuvres-corpus de Martin Désilets n’ouvrent pas sur l’énoncé univoque d’un projet. Pourtant, un tel énoncé existe, car nous en avons des bribes à travers les communiqués de presse, les titres des expositions et ceux des œuvres. Mais d’un autre côté, il suffit d’avoir l’impression d’en découvrir la teneur pour que des éléments de l’œuvre-corpus y résistent. Dans Les dictons et proverbes des îlets, nous convenons aisément du projet, chez l’artiste, de réaliser des imperse 8, jusqu’à ce que nous fassions l’expérience d’une absence totale de lien entre le sujet du dessin et le sens de la phrase. Rien ne nous prédispose cependant à conclure que la subversion du procédé de l’impresa est le fin mot de l’histoire. Et nous voilà Gros-Jean comme devant, dépossédés du sens, qui aurait pu faire tenir les morceaux ensemble. Témoins d’une œuvre en train de voler en éclats, nous n’avons plus qu’à nous retourner sur des fragments pour en apprécier la singularité. Motifs iconiques, traitements, aphorismes, concepts et notions se juxtaposent sans s’unir ; mais sans, non plus, engendrer de chaos.

La situation se répète dans Les agglomérations. L’œuvre-corpus est-elle conçue pour référer à la guerre civile libanaise ? Ou bien le sujet sert-il le projet de faire rimer des traces photographiées de cette guerre avec des icônes de la peinture moderne ? L’artiste souhaite-t-il que nous considérions ainsi deux types de destruction, celle qui vise l’anéantissement et celle qui précède nécessairement les mutations ? Bien que référant à un conflit fratricide, les images sont d’une saisissante beauté formelle. Ce mariage entre cohérence esthétique et chaos humain est-il destiné à faire chuter le reste d’espoir que nous pourrions avoir d’un triomphe du beau entraînant avec lui celui du bien ? Le discours de présentation des agglomérations nous apprend que l’artiste a délesté les images des lignes vertes qu’elles pouvaient contenir pour insuffler une dimension politique. L’iconographe consciencieux s’en apercevra en examinant les reprises des tableaux de Matisse, de Malevitch ou de Molinari. Si cet iconographe est doublé d’un esprit bien informé, il saura que la « ligne verte » est le nom donné à la zone de démarcation qui a séparé Beyrouth en deux territoires pendant les années de guerre civile. Il faudra bien à notre iconographe faire le constat que Martin Désilets est loin de faire fi ainsi de l’effet de récit des images. La négation d’un tel effet ayant fondé le tournant de la modernité, en déduira-t-il que notre artiste travaille à enrichir la variété des œuvres d’art manifestement produites tout au long du XXe siècle pour résister au purisme moderniste ?

Dans Marquer le territoire – transformer l’espace, les images qui composent l’œuvre-corpus continuent d’être ni franchement liées et pas tout à fait autonomes. Qu’est-ce qui réunit les relevés photographiques auxquels l’artiste procède au hasard de ses promenades urbaines ? Chose certaine, Désilets les expose en cherchant à produire chez le spectateur le point de vue d’un piéton, qui agrémente son déplacement en se laissant convoquer par des détails, en particulier par des marques, des traces, des interventions, bref, par des signatures aussi incongrues qu’anonymes. Il faut dire que le piéton en question est artiste. On lui suppose alors une sensibilité à la singularité et à l’anonymat à la fois. À quoi tient, en effet, le statut d’artiste dans notre société occidentale, depuis le XVe siècle au moins, sinon à une obligation de faire singulier, jumelée à une horreur de l’anonymat ? Marquer le territoire – transformer l’espace devient-il dès lors l’œuvre-corpus d’une galerie de chefs-d’œuvre inconnus dont les auteurs sont d’autant plus anonymes que ces œuvres sont quelquefois la signature du hasard ? Nous n’avons cependant que les photographies de ces « chefs-d’œuvre ». Et ces photographies se suffisent à elles-mêmes tellement chacune d’elles est le résultat d’une minutieuse mise en image tant sur le plan du cadrage que sur celui des formes et des couleurs. D’un autre côté, ne se trouvent-elles pas en train de rimer les unes avec les autres précisément en étant toutes des figures de la signature du hasard ? Mais, d’un point de vue strictement formel cette fois, ne se trouvent-elles pas plutôt réunies du fait d’être autant de signatures du hasard contresignées par un seul, notre artiste en l’occurrence ? Et de là, ces images ne font-elles pas corpus pour une autre raison encore, chacune d’elles laissant advenir, à répétition, la question, pour le moins difficile, de l’universalité du singulier, qui, dans l’ordre du champ social, est justement identifiée sous le terme d’« art » ? En effet, ne nous entendons-nous pas aujourd’hui pour reconnaître l’art par le filtre de la notion d’exception ? Bien sûr, il est tout aussi convenu que l’art est un dispositif de représentation soumettant des systèmes de signes aux fins d’une représentation. L’art n’en restera pas moins le fait de l’unique, celui de la singularité, la représentation n’étant que matière à faire exception. C’est bien parce que nous attendons de l’art qu’il fasse exception, que Marquer le territoire – transformer l’espace nous assigne un point de vue depuis lequel nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur la nature de cette exception.

Chacune des images de Marquer le territoire – transformer l’espace représente un moment dans le parcours visuel d’un promeneur artiste. Et que voyons-nous dans ces photographies, sinon que Désilets se surprendra en train de juger comme faisant œuvre quelque chose qui vient d’attirer son regard, parce que ça l’aura regardé, parce que ça l’aura concerné, lui, l’artiste, et pas seulement le promeneur. Or Marquer le territoire – transformer l’espace est aussi un corpus d’images, il faut dès lors prendre acte que ce qui retient le promeneur artiste se répète sous des formes différentes. La chose d’exception qui scande la promenade n’est donc pas exceptionnelle : elle fait exception, tout en ne cessant pas de se réitérer ; elle relève de l’unique sans s’avérer exceptionnelle. Or cette chose d’exception n’a rien d’un programme ni d’une idée. Chaque prise de vue l’enclôt sans la dévoiler. Elle gît, là, dans les rets de la minutie avec laquelle Désilets façonne l’image finale, en ne se présentant à nous que sous les traits d’un écho reconduit d’image en image. Et nous ne devons sa présence in absentia qu’à l’existence même du rassemblement d’images que l’artiste a pris soin de constituer.

Dans Corpus, une étude de Jean-Luc Nancy sur la notion de « corps », le philosophe dit, du corpus, qu’il s’agit d’« un catalogue au lieu d’un logos, l’énumération d’un logos empirique, sans raison transcendantale, une liste glanée, aléatoire dans son ordre et dans sa complétude, un ânonnement successif de pièces et de morceaux, partes extra partes, une juxtaposition sans articulation, une variété, un mélange ni explosé, ni implosé, à l’ordonnance vague, toujours extensible… »9. Autrement dit, il n’y a pas de logos, pas de discours, qui précède la constitution d’un corpus. Ainsi, on ne pourra substituer à un corpus qu’un discours qui s’autorise dudit corpus, sans que celui-ci l’autorise nécessairement. C’est précisément dans une telle situation que se trouve le spectateur de l’œuvre de Martin Désilets, qui lui assigne un point de vue depuis lequel il fera l’épreuve de l’infrangible insoumission de l’expérience au langage.

Il faut bien voir qu’un corpus, tel que Nancy le définit du moins, est l’exact inverse de l’œuvre d’art réductible à une idée. De même, nous sommes bien obligés de constater que la lisibilité à laquelle les œuvres-corpus de Désilets nous convient ne nous conduit décidément pas au plus près d’une idée, d’un programme, d’un énoncé dont témoignerait une suite d’œuvres. Elles ne répondent même pas aux idées triviales de ce que nous attendons d’une œuvre d’art. Ainsi, Les proverbes et dictons des îlets obligent à prendre acte de ce que l’artiste n’est pas assujetti à la représentation de l’aspect des choses, qu’une œuvre d’art n’est pas l’équivalent iconique d’un récit. Sur ce point, Les agglomérations multiplient les références, aspectuelle, politique, morale, esthétique, poïétique, pour mieux réduire la représentation à un moyen, alors que nous avons l’habitude de la penser davantage comme une fin en soi. À l’horizon des agglomérations encore, l’art ne relève pas non plus d’un quelconque idéalisme, il ne peut être l’accomplissement d’un idéal sans s’ouvrir aux pires subordinations, subordination à un matériau, à une convenance, à une croyance ou un fantasme qui hante la culture de l’artiste et de ses contemporains. Marquer le territoire – transformer l’espace remet en question la signature, cette instance sur laquelle nous comptons ultimement pour légitimer des gestes irréductibles à ceux de référer, de répondre à un idéal, de rendre visible ou de traduire un sens.

L’hétérogénéité du Grand voyage est telle qu’aucune de ces quelques avenues auxquelles nous pourrions réduire l’œuvre ne résiste; pas même la signature. De façon plus générale, les œuvres-corpus de Martin Désilets nous conduisent chaque fois à prendre acte qu’il n’y a d’art qu’avec l’étiolement de nos croyances à son endroit, la dernière en date étant que l’art répondrait du bien-fondé des idées dont les œuvres se réclameraient. Sommes-nous alors en droit de reconnaître dans l’usage que Désilets fait du corpus une forme d’ironie du type socratique, le corpus permettant à l’artiste de se plier à ce qui convient – les modalités de l’art conceptuel en l’occurrence – tout en assignant au spectateur un point de vue depuis lequel il peut reconnaître à quoi l’artiste obéit par la force des choses : point de vue depuis lequel le spectateur pourra donc percevoir aussi la distance que l’artiste prend par rapport à ce à quoi il obéit ? L’œuvre de Désilets n’est pas non plus réductible à un telle interprétation, car il s’agirait là encore pour l’artiste de répondre d’un projet, celui de tourner en dérision le fait même de travailler par projet. C’est sans doute pour éviter au spectateur de s’engager sur la voie de cette interprétation que Le grand voyage est la plus hétérogène des quatre œuvres-corpus dont il est ici question.

Quelles que soient les interprétations – celles que j’ai évoquées tout au long de ce texte, mais aussi celles dont je n’ai même pas idée –, elles n’épuiseront pas, j’en suis sûr, l’œuvre de Martin Désilets, dans son ensemble comme dans le détail. Aucune ne s’imposera en invalidant toutes les autres. Aucune ne s’imposera non plus en complément des autres. Il faut soupçonner que le travail de Martin Désilets est, pourrions-nous dire, « polylogue » dans sa structure même : il multiplie les possibilités de varier les points de vue sur son œuvre. L’entreprise s’avère d’autant plus efficace, que Désilets adopte les différents gestes que les artistes ont déjà soutenus dans le passé, en les combinant avec ceux qu’ils soutiennent de nos jours : fabriquer l’œuvre avec la plus grande des minuties ; représenter fidèlement l’aspect de la réalité extérieure ; avoir des considérations purement formelles ; s’engager politiquement ; défendre l’art pour l’art ; opter pour la peinture, la photographie ou l’assemblage ; exposer les œuvres de manière à ce qu’elles puissent être saisies autant pour elles-mêmes que comme faisant partie d’une suite, d’une série ou d’une somme d’œuvres.

Ainsi, nous pourrions conclure qu’il résulte du travail de Désilets une œuvre polymorphe d’un auteur « polylogue ». Cependant, ne concluons pas trop vite que Désilets est cet auteur polylogue. Désilets n’est-il pas plutôt cet artiste mettant en forme, au fil des œuvres qu’il expose, un auteur inassimilable à l’image même que nous nous faisons de l’artiste aujourd’hui, et qui est celle de l’auteur d’une signature et d’une seule ? Historiquement, l’artiste est le signataire de l’œuvre dont il est l’auteur ; c’est ce qui l’aura distingué de l’artisan ; nous sommes alors au XVe siècle environ. Et depuis, l’artiste signe essentiellement des idées, qu’il revient à l’auteur de réaliser. Artiste et auteur peuvent ne faire qu’un, mais pas nécessairement. Une chose se sera cependant raffinée au fil du temps. Entendons bien par « signature » l’idée qui conduit à la fabrication de l’œuvre. Eh bien, cette signature prendra toujours plus l’aspect d’un discours de légitimation. Aussi, l’artiste aura de plus en plus à signer son œuvre en élaborant un discours de légitimation.

Je suis bien obligé de faire le constat, au terme de ce commentaire de l’œuvre de Désilets, que le travail de cet artiste est d’autant plus parlant qu’il résiste aux discours de légitimation. Non pas qu’il soit difficile de le « légitimer » ; au contraire, on l’a vu, l’œuvre déborde de sens. Il faut, je crois, reconnaître là, dans le sens en excès, l’indice d’une exigence de la part de l’artiste, que le rapport de l’art au sens soit revisité de toute urgence, autant par les artistes eux-mêmes à travers leur travail respectif que par leurs commentateurs.

Le sens de l’art n’est pas celui qui légitime les œuvres d’art, mais celui auquel nous n’aurions pas accès sans les expériences dans lesquelles ces œuvres nous laissent sans mots.

© Texte publié dans le catalogue Martin Désilets. Le grand voyage, Plein sud, 2008.